Quels sont les lieux d’étude du projet ?

L’emprise spatiale de l’étude Consacre est fonction des objectifs de chaque axe du projet et s’adaptera à la disponibilité des diverses sources de données (cartographiques, modélisation, données historiques, données de l’inventaire des projets de restauration). De plus, l’implication des divers partenaires opérationnels et gestionnaires devrait permettre de préciser les secteurs et sites à enjeux.

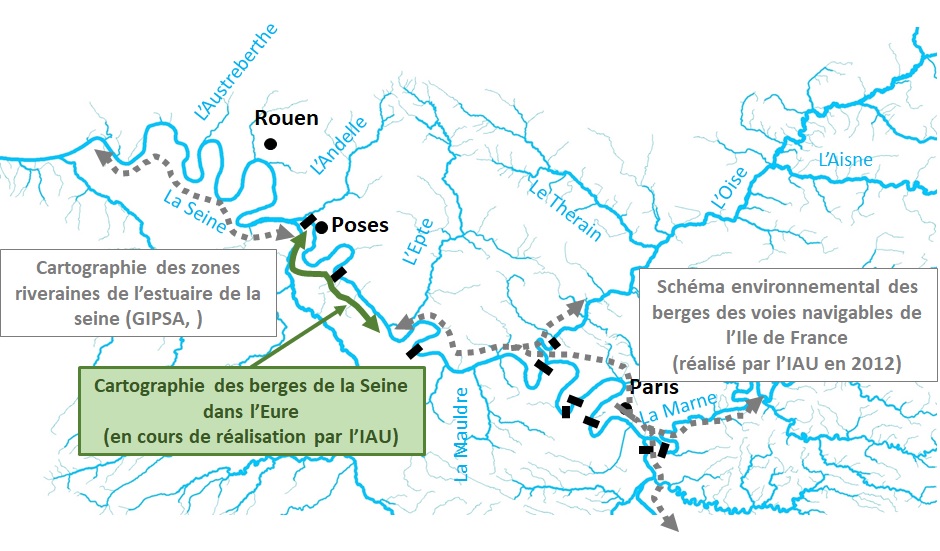

Emprise spatiale de la cartographie des berges et des habitats

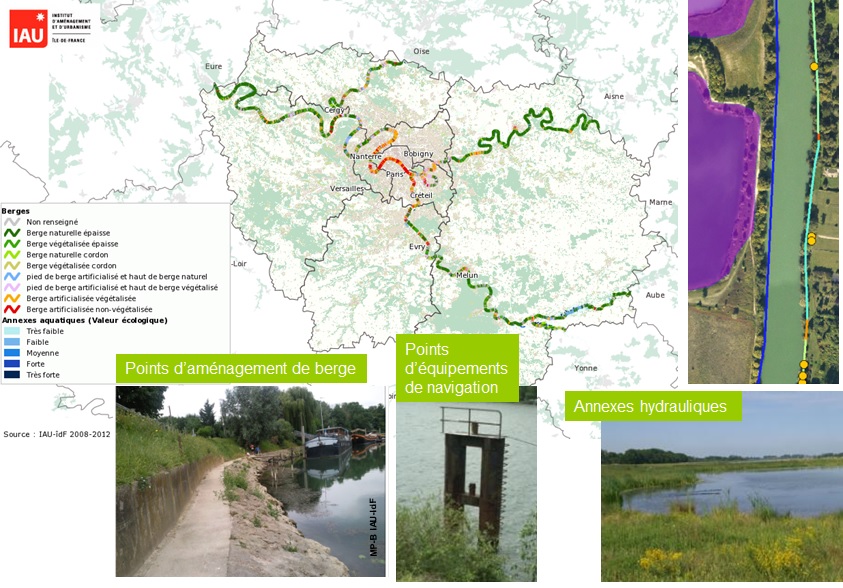

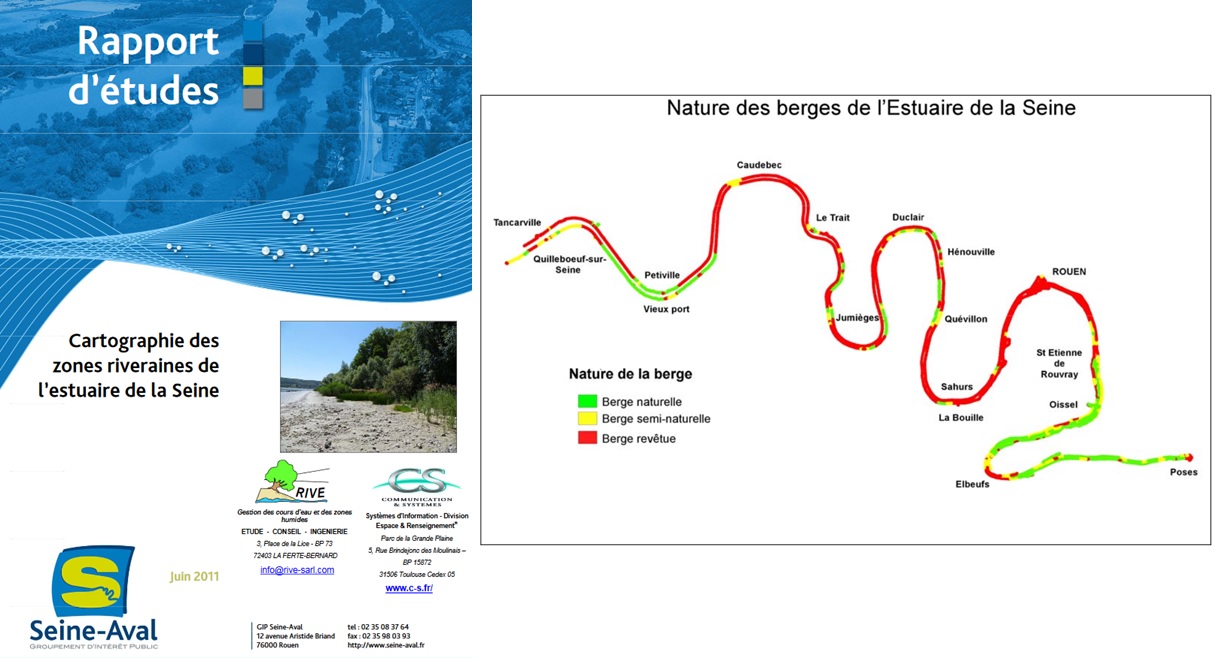

La connaissance de l’état des berges des grands cours d’eau et des faciès d’écoulement des affluents cours d’eau est essentielle à la caractérisation des habitats disponibles pour les besoins fonctionnels (alimentation, reproduction…) des poissons et à celle des possibilités de déplacement et de mobilité des différentes espèces. Les données descriptives des milieux aquatiques du bassin de la Seine existantes seront mobilisées et complétées par l’acquisition de nouvelles données sur le terrain.

En particulier, la connaissance des caractéristiques des berges de la Seine est disponible sur la partie estuarienne grâce à une étude du GIP seine Aval (2011) et sur la partie Ile-de-France grâce à une étude de l’IAU (2012).

|

|

|

Schéma environnemental des berges de l’île-de-France (IAU) |

Cartographie des zones riveraines de l’estuaire de la Seine (GIP SA) |

Au cours du projet CONSACRE, une acquisition spécifique des caractéristiques des berges de la Seine dans le département de l’Eure est prévue et sa réalisation est confiée à l’IAU île-de-France (en cohérence avec le Schéma des berges d’île-de-France).

Cette cartographie repose en particulier sur l’analyse des prises de vues effectuées en avril 2018, voir l’actualité.

Emprises potentielles d’étude de la continuité écologique

La modélisation de la continuité écologique sera réalisée sur une emprise spatiale particulière définie pour chaque espèce étudiée et en fonction des enjeux et des scénarios décidés par l’ensemble des partenaires du projet.

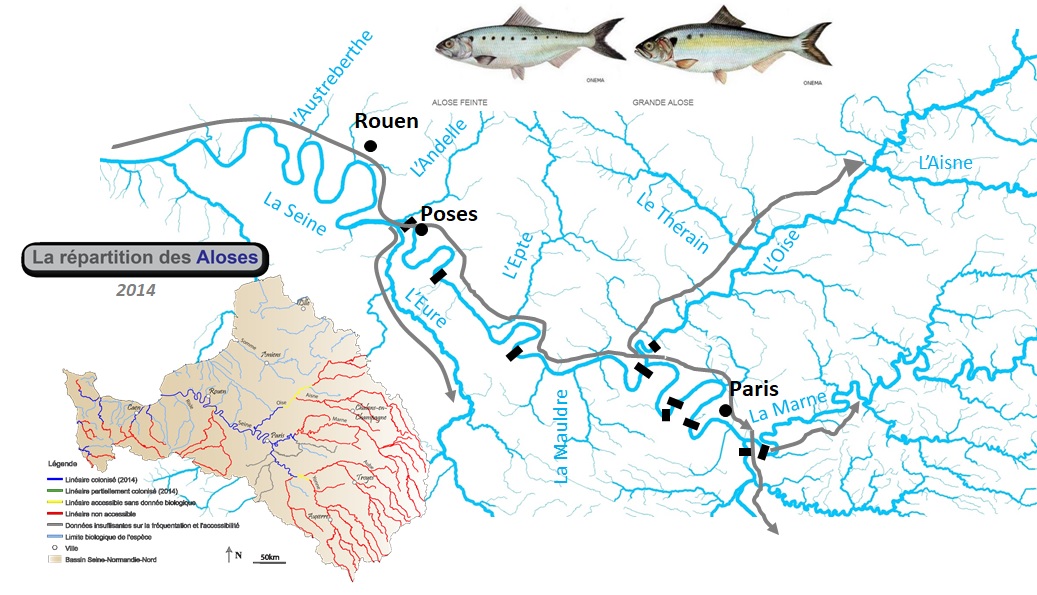

Un exemple est donné ici pour les aloses dont la continuité écologique pourrait être modélisée de la Baie de Seine vers l’Eure, vers l’Oise amont, vers la Marne ou la Seine amont.

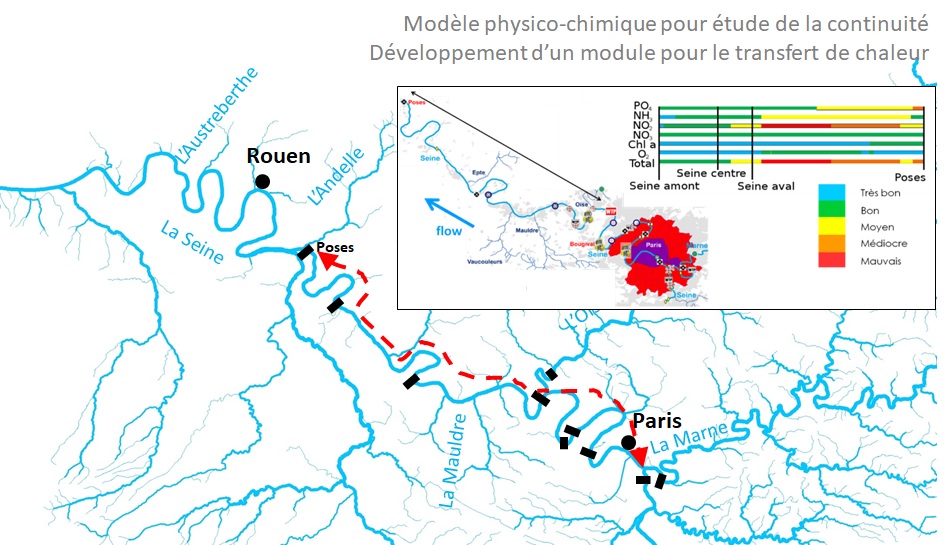

Étendue de la modélisation hydrodynamique obtenue avec le modèle PROSE, paramètres hydro biogéochimiques

La cartographie des habitats mobilisera, sur le secteur amont de Poses, une modélisation hydrodynamique et biogéochimique réalisée à l’aide des outils du PIREN Seine. L’outil de simulation hydro-écologique ProSe, développé au Centre de Géosciences de MINES ParisTech, permet de simuler les flux d’eau et de matière (carbone, azote, phosphore) dans le système au pas de temps 10 min, en tenant compte de la forte anthropisation du milieu (Station d’épuration, rejet de temps de pluie). Il est composé de trois modules représentant 1) les écoulements en rivière (Saint Venant 1D), 2) le transport advectif et dispersif, 3) le fonctionnement biogéochimique et les échanges eau-sédiments. Il permettra de fournir des cartographies de variables comme les champs de vitesse, la hauteur d’eau, le niveau d’oxygénation et la température. Ces variables étant essentielles pour décrire les habitats des poissons et leur capacités de déplacement.

Emprise de l’étude historique de la continuité

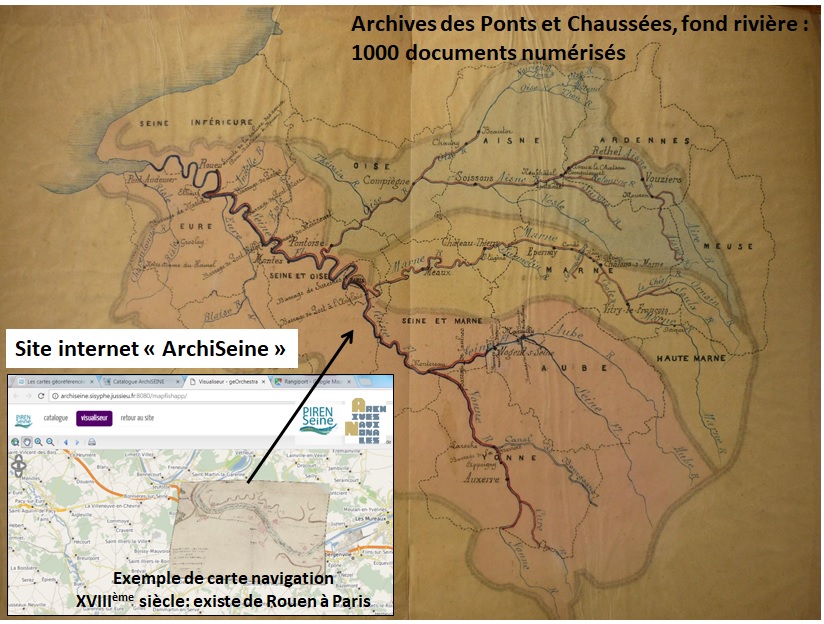

La modélisation historique de la continuité écologique repose sur une analyse historique de l’impact de l’anthropisation de la Seine et de l’Oise sur la continuité écologique pour les poissons depuis le XIXe siècle. Cette analyse s’appuie sur les documents déjà rassemblés ou identifiés dans le cadre de travaux précédents (historique de la mise en place des ouvrages transversaux et d’artificialisation des berges, documents archivés des ingénieurs des Ponts et Chaussées, cartographie, iconographie, base de données de la qualité de l’eau sur le paramètre de l’oxygène dissous).

Il s’agira d’établir comment les modifications techniques des ouvrages transversaux clefs comme les barrages de navigation et leurs écluses ont pu avoir un effet sur le franchissement par différentes espèces de poissons (saumon, truite de mer, aloses…) et de définir les périodes clefs de l’aménagement et du changement du milieu. Une attention particulière sera donnée à l’historique de mise en place des « échelles » à poissons puis des « passes » à poissons depuis la fin du XIXe siècle.

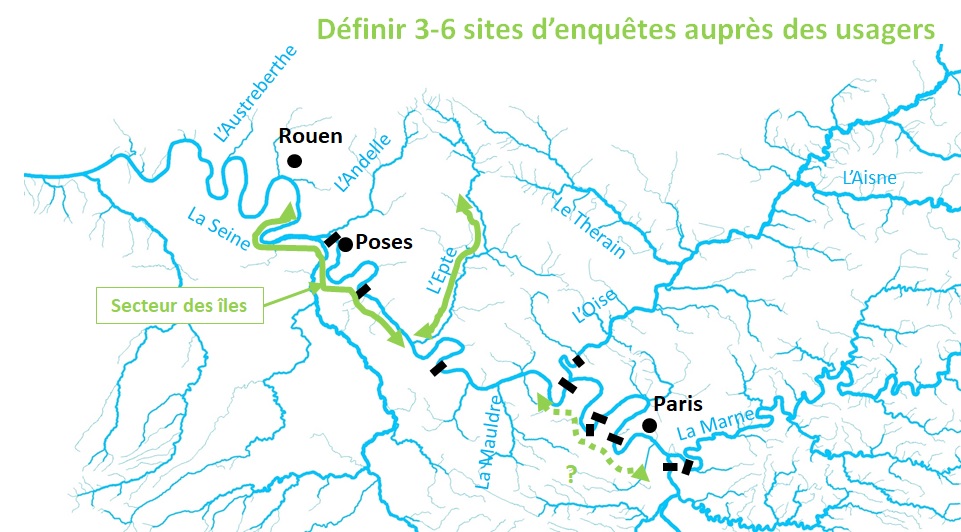

Emprises potentielles d’étude de la compréhension et appréhension des enjeux de la continuité écologique

Les enquêtes auprès des différents publics concernés par la rivière seront menées sur des divers lieux d’étude qui permettront d’être représentatif des différentes problématiques que posent la continuité écologique longitudinale à l’échelle du bassin.

Les bassins versants de l’Eure, de la Risle, de l’Andelle et de l’Epte apparaissent comme un bon candidat pour :

- Les enquêtes auprès des différents publics concernés par la rivière (axe 3.2),

- Le suivi d’une démarche participative (axe 5) ,

- Envisager une collaboration active avec les acteurs du patrimoine culturel et du développement touristique.

De même, le secteur des îles de Seine (de Saint-Etienne du Rouvray à la confluence avec L’Epte) serait un site potentiel en lien avec les démarches déjà engagées par les partenaires du CPiER sur la problématique « îles » :

- Enquêtes auprès des populations concernées sur leur rapport avec le fleuve (axe 3.2),

- Perception du rôle de la continuité écologique de ces secteurs aux habitats piscicoles essentiels.