|

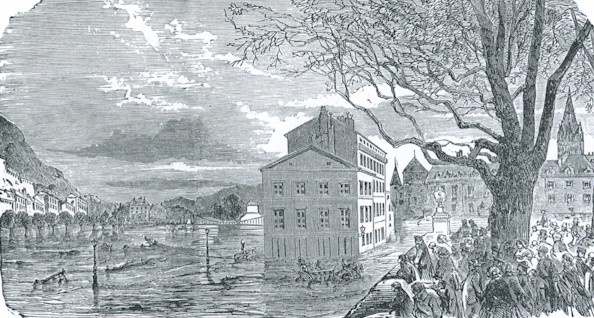

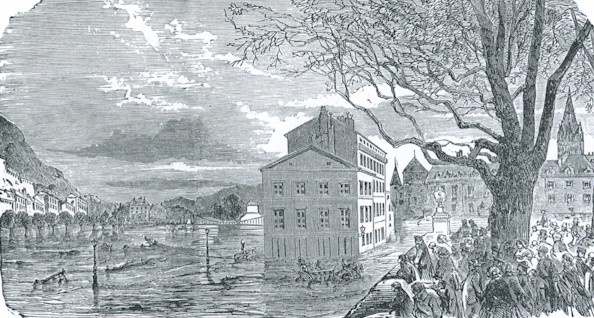

Le Jardin de ville le 2 novembre 1859 à 3h du soir, 1859 |

Gestion de la crise

|

Le Jardin de ville le 2 novembre 1859 à 3h du soir, 1859 |

La rapidité de la crue surprend. Les portes de la ville sont fermées précipitamment. On obture les égouts alors que la municipalité s’emploie à surélever certaines digues. Mais l’eau ne cesse de monter et l’évacuation des caves et rez-de-chaussée se poursuit dans la plus grande confusion. Ceux qui ne peuvent bénéficier de logements en étage vont chercher refuge sur la colline de la Bastille ou s’installent sur les fortifications. Bientôt les radeaux, les barques et les grandes charrettes sont les seuls moyens de transport dans la cité avec les chevaux.

Déjà les secours s’organisent un peu partout, spontanément ou sous les ordres des autorités. Voici le secrétaire de préfecture dans le secteur très exposé de l’Ile-Verte. Les gendarmes visitent une à une les familles du quartier et évacuent les plus exposées. Le temps presse.

De son côté, la municipalité règle les questions d’approvisionnement et d’éclairage public. On redoute les voleurs. Au loin dans la vallée, préfet et ingénieurs font le tour des points sensibles. Maires, pompiers, gardes champêtres, syndicats de riverains, tous s’affairent auprès des habitants et sur les digues aidés parfois de la troupe.

Au total, les dégâts matériels furent importants et les décès heureusement peu nombreux, seulement six victimes à Grenoble et dans toute la vallée du Grésivaudan.